大约从本世纪初到30年代抗战爆发之前,这30来年的时间,可推为本世纪收藏家们的黄金岁月。

这个时期,由于辛亥革命带来的剧烈社会变革,社会结构和上层建筑都发生了极大的变化,其“余震”反映到收藏界,就使得传统的收藏品以前所未有的速度,加速了聚散和流转的过程;同时由于中国考古的几次有划时代意义的大发现,以及国际文物市场上中国文物的“走俏”等因素,民国时期的收藏家们便占尽天时地利,传统的收藏家的队伍也发生了极大的变化。

原先,衣食依附于清廷皇室的满族皇亲国戚,以及近臣太监,他们平素就聚敛了大量的金银珠宝、古玩字画,手里或多或少都有一些皇宫里流出来的宝贝,或是皇帝赏赐,或是得来不明不白。待末代王朝的大厦一朝倾覆,后台垮了,在经济告急的时候,家传的古董就不再那么神圣,逐步散了出来。他们中有许多人本是北京琉璃厂的好主顾,辛亥革命后倒了过来,反求琉璃厂老板们帮他们卖宝解窘。大名鼎鼎的文葵、载润、载沣、宝熙、溥儒、溥杰等都是这样。宝熙后来不仅自己卖文物度日,还帮人家卖。他本是清廷宗室后裔,当过学部侍郎,有学问,又跟琉璃厂的掌柜、伙计个个都熟,那些怕失脸面的贵族就请他代卖。末代皇帝溥仪的兄弟溥杰家中的一个商代古铜尊,就是经他的手卖出的。后来宝熙在东北去世,子女仍继续出卖他的藏品。溥仪的父亲醇亲王载沣,为了巴结张作霖,把家藏的御制题咏董邦达《淡月寒林图》和一对乾隆款的瓷瓶派人送了去。末代王孙溥儒是摄政王奕讠斤的孙子,民国后一二十年,不仅偌大的恭王府已抵押出去,就连为母亲办丧事的钱也拿不出,传世的第一法书名迹《平复帖》就这样散了出来。后来,连逊帝溥仪也嫌民国政府给的钱不够花销,编造了“赏溥杰单”,偷偷地将一千多件文物带出紫禁城,运到天津,有不少被抵押在银行里。其他旧僚百官,其状况更可想而知了。

大清王朝的最后一批所谓朝廷命官,从政治舞台退出之后,有的进入北洋政府继续当官,也有一部分不愿食民国“周粟”的,就躲到上海、天津、大连、青岛等地的租界里当了寓公,或者回家养老,他们中有不少人是靠变卖文物度日的。著名金石学家、藏书家、原甘肃省学政叶昌炽,著名版本目录学家、收藏家、原天津造币厂监督刘世王行,原两广总督陈夔龙等都属于这种情况。罗振玉则跑到日本,卖掉了不少文物。还有一些晚清老资格的大官僚、大收藏家,本人过世之后,后人多不能守业,也开始靠变卖祖传文物度日。所谓“君子之泽,五世而斩”,实际上能传三代的藏家已寥若晨星,多数家庭在第一代人去世之后,藏品就很快地散诸市肆。受知于李鸿章而官至邮传部大臣的盛宣怀,素以收藏闻名,1916年去世后,藏品陆续散出,尤其号称数十万之巨的“愚斋藏书”,绝大部分在民国年间由其后人“三家分晋”,分成三份,分别赠予上海交通大学、圣约翰大学和山西铭贤学校,而精善古秘之本,则由中国书店整批购下,然后散售而尽。原工部尚书、军机大臣、苏州人潘祖荫,在政事余暇广事收罗,金石书画无所不收,堪称江南之冠;西周重器大克鼎、大盂鼎曾久居其室,然而他本人去世后,其“攀古楼”藏青铜器除大型器件外,几为童仆盗窃一空,李鸿章的侄孙李荫轩曾购去不少。潘氏著名的“滂喜斋”藏书亦逐渐散尽。浙江杭州以收藏和补辑文澜阁四库全书而闻名的丁丙、丁申兄弟,有“八千卷楼”藏书,号称晚清四大藏书楼之一;然而丁丙去世不久,其后人经商失败,亏空巨万,只好由官方主持出卖家产赔偿,以75000元的价钱,将“八千卷楼”售与江南图书馆。道光年间的翰林院编修、国史馆协修、大收藏家陈介祺,以最早收藏毛公鼎和上万方古印闻名,一生收藏涉猎古铜器、古印、陶器、封泥、碑版、瓦当、石刻、古钱,大凡古人遗存之物,无所不收,身后藏品于本世纪初亦星散殆尽。还有大名鼎鼎的两江总督端方,一生聚敛有如山海之富,而1911年被四川新军刺死后,不数年,藏品就陆续散出,连当时最负盛名的陕西宝鸡斗鸡台出土的西周木乏禁共20件,也漂洋过海,被美国人福开森转卖到了美国……在封建王朝,一朝天子一朝臣,豪门贵族是一人得势,鸡犬升天;而一旦失意落拓,或台柱倾覆,整个家族连同所有藏品的败落星散

之速,有时外人竟难以想象。

皇室庆亲王1917年去世后,三个儿子分家,依仗家底厚,坐吃山空,到了他的孙子溥钧、溥铭手里,房产、地产、金银古玩全部卖光,溥铭最后沦为拣破烂的了。当时的报纸上常有“世子王孙倒毙城门洞,郡主命妇坠入烟花院”的新闻。解放以后有资料证明,清朝第一代王爷多尔衮的后代睿亲王中铨,在1924年因借钱不还,被法院查封了“一百多间房的古玩陈设动产”,最后因“衣食不周”而去世。试想这许多古玩陈设,该给古玩市场带来多大的“振兴”!

在社会上造成巨大影响的,还有清末四大藏书楼之一、吴兴陆氏百百宋楼的整批藏书的东去。陆心源官至福建盐运使,生平嗜书如命,曾东并“宜稼堂”,南逮周星贻,远抄近访,十年中得书15万卷,其中仅宋版书即达200部之多,遂有“百百宋楼”之称。不想陆氏殁后,其子孙不能守业,未几,即以118000元的价钱,被日本岩崎氏“静嘉堂文库”囊括而去。其他藏品亦如行云流水,踪迹莫辨。此事亦如敦煌卷子的外流一样,曾大大刺伤了中国知识分子的学术良心,舆论上很是激愤了一阵。

自然,藏品的流转,有散出者就有收进者。抗战前的北京和上海,已经形成了南北两大文物聚散中心。随着一批老收藏家相继成为历史陈迹,一批新的官僚、买办、工商业巨头、银行家、传教士和少数文人学士,他们及时地抓住了清末民初这个政治大动荡、经济大改组、文物大聚散的历史时机,以雄厚的实力和独特的眼力,一时占尽了收藏的风光。再加上当时几个“文物发源地”的出现、国内文物市场的成熟、外国传教士和外国文物商贾的介入、国际文物市场对中国文物的需求和价格的刺激、中国专做“洋庄”生意的文物巨贾的出现等因素,都使得这个时期的收藏活动日趋活跃起来。

这个时期收藏内容最广泛、成就最显著者,可能要推安徽庐江人刘体智和广东番禺人叶恭绰两位。

刘体智,清末四川总督刘秉璋的第四子,曾在清廷户部银行任职,民国后出任中国实业银行总经理。一生嗜古,收求古物不遗余力,曾将其藏品印行过10种目录,其中《善斋吉金录》28册和《小校经阁金石文字》18册最为著名。其收藏甲骨28000片,青铜器达400余件,其中最著名者为洛阳出土的一套氏编钟。藏书在解放后捐入公库者近7万册,另有古墨、古砚、古印、古画,均成巨观,还有那两具自唐代宫中流出后在民间“流浪”了千年的大小忽雷(琵琶),更是令人叹为奇迹。解放后他手头尚存的全部文物或卖或捐,输入公库。

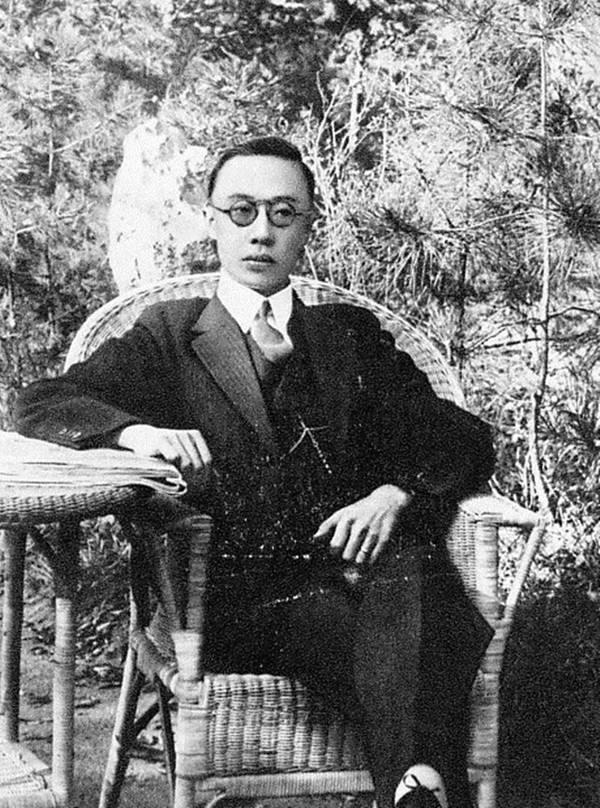

叶恭绰,清末曾任职清廷邮传部,北洋军阀时期曾任铁道部长、交通总长。一生收藏遍涉青铜、古画、法书、碑刻、藏书各类,20年间收集明代宣德炉即达300余器,著名的西周重器毛公鼎在他家逗留10余年。传世法书如《曹娥碑》、《鸭头丸帖》等均在其柜中多年。他居沪时还曾设法宝馆一处,陈放佛家遗物,数量之多,难以计数。其藏书、碑版一部分毁于广州沙面之火,一部分在抗战中捐入上海叶景葵先生主持的合众图书馆。佛家故物则捐入上海玉佛寺。叶氏所藏,虽未留下完整的目录,然其晚年所著的《矩园余墨》,多谈其藏品,于其书画类的收藏说明尤详,故亦可作其收藏著录观。

这个时期在收藏品的多个门类中,涌现出一批“大王”。瓷器收藏方面,北方有袁世凯的红人郭世五,南方则有梁培和仇炎之。邮票有“集邮大王”周今觉,是为两江总督周馥的孙子,曾任中华集邮协会会长多年。钱币方面南方有丁福保、张叔驯、陈仁涛、罗伯昭;北方有天津的方若(药雨)。藏画方面以上海和苏州为重镇,有虚斋主人庞莱臣,过云楼主人顾鹤逸,梅景书屋主人吴湖帆,还有广东人谭敬。尤其是过云楼顾氏,四代递传,精心藏护,直至解放后捐献,实属不易。藏书方面大家就更多,南方有宁波范氏天一阁,吴兴刘氏嘉业堂,常熟瞿氏铁琴铜剑楼;北方有山东杨氏的海源阁,天津傅增湘的藏园、李盛铎的木斋等。碑版方面有两位权威人士,一是清末名儒缪荃孙,一是湖北南陵人徐乃昌,都以收藏碑版墨拓逾万著称。甲骨龟片的收藏以罗振玉、刘晦之和传教士、加拿大人明义士为三大宗。另外还有一个特殊人物,即袁世凯的二公子袁克文,自称“皇二子”。此人于其父在世时,日斥万金在所不惜,各类收藏于他是匆匆过眼,来去俱速,收得不少,散去亦如野云鹤影,杳无踪迹。唯其藏书差不多算是归诸一处,即广东人潘宗周的宝礼堂。袁世凯死后,袁克文以出售藏品解窘,最后落得个登报卖字,了其一生。

另外,还有两个对中国古玩界产生过一定影响的外国人,在这个时期也极为活跃。一个是美国人福开森,中文名叫福茂生;另一个是日本人山中。福开森旅居中国近60年,是个中国通,经手并收藏了大量中国文物,编有《历代吉金目》和《历代藏画目》,不知有多少珍贵藏品经他手卖到了美国,其中有天下闻名的宋人摹顾恺之的《洛神图》卷(摹本之一)等等。日本人山中是个走“国际路线”的大古玩商,在巴黎、纽约、北京均设有商行,名山中商会。该公司的唯一业务,就是把中国的历代收藏品远销欧美。这两个人尤其是福开森,与各地古玩商贩及朝野上下、文人学士颇能打成一片,所以藏品亦能高人一等。抗战时福开森被日本人遣送回国,他的藏品有一部分现存南京大学。

在收藏活动日趋红火的时候,古玩商中做“洋庄”生意的也发达起来。其中最大的一家是上海卢芹斋和吴启周的“卢吴公司”。卢本人坐镇巴黎销货,吴启周在国内“搂货”,吴启周的外甥叶叔重作“空中飞人”,来回送货、联络接应,还曾坐镇北京收购文物,分工颇具现代化,个中秘闻故实,少有人知。

![[临渊阁]天地一家春](https://www.antiquekeeper.ca/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Asian-Art-Wallpaper-Painting3-6-3.jpg)