美术史研究集刊 第十五期 (民国 92 年)

【摘要】元代有没有存在一个特定的窑场或机构专门负责生产宫廷用瓷?这样一个机构如何组织和运作?以蒙古人为首的政权对它有多重视?他们的品味有多大的影响力?元政府对当时瓷器的生产和发展有何贡献?在研究资料的欠缺下,这些疑问都不易回答,希望透过本文的研究能具体形塑出元代宫廷中使用瓷器的面貌。

国立故宫博物院器物处助理研究员 施静菲 本文首先重新解读有关元代「官窑」的有限文献,来看《元史》中所提到的「浮梁磁局」,及一些零散记录元政府遣官到景德镇督陶的相关活动,提醒研究者勿将其轻易等同宋代或明清时期的官窑,以免造成误解,且应认识到掌管「浮梁磁局」在元政府机构中位阶低(正九品 ),相较于备受重视的织造或金工手工业,烧瓷并不受到特别的重视;虽然元中后期,政府曾派遣位阶较高的官员到景德镇督陶,但多为临时性的派任而非常态性地设官;再配合元大都、景德镇出土的瓷器和带有与官府相关铭款的瓷器,推论宫廷中所使用瓷器来自一个以上的窑口,且在质量上并不特出,而「有命则供,否则止」的机制似乎较符合蒙元宫廷需求瓷器的实情。大汗的宫廷中,充斥着金碧辉煌的日常生活用器,多为金银或宝石等珍贵材质所制作,以蒙古人为首的统治阶层对在中土通行的瓷器并未特别青睐,因此在本文对蒙元宫廷中瓷器使用面貌客观的观察下,如何定义元代「官窑」、如何定位蒙元统治者在元代陶瓷发展中的影响,尚有很大的讨论空间,有待日后进一步的研究来厘清。

姓名: 施靜菲 教授 Prof. Ching-Fei Shih

電子郵件: shih77@gmail.com

最高學歷: Ph.D., 英國牛津大學東方研究所 Univ. of Oxford, U.K.

研究領域: 東亞與歐洲藝術與文化交流/東亞裝飾紋樣史 Artistic exchanges between East Asia and Europe/History of decorative arts in East Asia

元代对景德镇的瓷业而言是个充满变革的时代,从青白瓷转向生产枢府型卵白釉瓷,继而创烧对后世瓷业影响深远的青花瓷;此时又正逢蒙古人入主中原,建立蒙元王朝的时代,因此,以蒙古人为首的统治者在这变革的过程当中到底扮演什么样的角色?是个很自然被提及的问题。然而,关于蒙元统治者对瓷器生产的态度以及元代是否存在「官窑」的问题,一向有两种不同的意见:一些学者主张,元代统治中国的蒙古人对于瓷器的生产并没有起到什么作用;而以刘新园为代表的多数学者则认为,蒙元政府对于瓷器的生产涉入颇深, 甚至主导了青花瓷(约于 1320 年代出现)的创烧及生产。 (注1) 这样两极化的看法,使得这个问题更加有趣。此外,在蔡玫芬最近论述元代陶瓷的著作中,提出另一种看法,她认为蒙古人初入汉地统治华北时,相较于其它工艺造作,瓷器受到冷落;在南北统一之后,南方的瓷器文化才受到统治者的重视。 然而,元代究竟是否存在一个特定窑场或机构专门负责生产皇室及贵族的生活用瓷?这样一个机构如何组织和运作?以蒙古人为首的政权对它有多重视?他们的品味有多大的影响力?元政府对当时瓷器的生产和发展有何贡献?在资料匮乏的情况下,这些问题都很难回答。

到底我们应该怎样来理解元代「官窑」?蒙元宫廷中瓷器使用(包括赏赐给贵族和高级官员)的面貌又是如何?本文打算从有限的相关文献入手,以不同的角度来解读《元史》中所提到的「浮梁磁局」、同时代文人笔记中提到的「御土窑」,及一些零散的文字记录中有关政府遣官到景德镇督陶的相关活动,来看蒙元宫廷与景德镇瓷器制作之间的可能关系;再进一步分析被视为重要发现的景德镇珠山出土品,将其放入适当的脉络中。同时,本文也将从在元代「官窑」讨论中经常被忽略的材料 — 元大都出土瓷器—来看宫廷中使用瓷器的情形,以期对蒙元宫廷中瓷器使用的面貌有一较客观的理解。

浮梁磁局

主张元代存在有「官窑」的学者所依据最直接的文献,就是《元史》中所提到的「浮梁磁局」。如果我们想对此机构有较深入的了解,必须回到《元史》记录的脉络中。浮梁磁局设立于至元十五年(1278),隶属于诸路金玉人匠总管府,而诸路金玉人匠总管府则是将作院下的一个附属机构。4《元史》,卷八八,百官志四记载:

将作院条: 「秩正二品。掌成造金玉珠翠犀象宝贝冠佩器皿,织造刺绣段匹纱罗,异样百色造作。至元三十年(1293)始置院使一员….」5

诸路金玉人匠总管府条:「秩正三品。掌造宝贝金玉冠帽、系腰束带、金银器皿,并总诸司局事。」6

浮梁磁局条: 「秩正九品,至元十五年(1278)立。掌烧造磁器,并漆造马尾 藤笠帽等事。大使、副使各一员。」7

另一相关的零星资料,为《大元圣政国朝典章》(成书于延佑七年(1320))中有关官制的记载,正九品局副使栏目提到「浮梁磁」,表示浮梁磁局的副使为正九品官。8事实上,浮梁磁局的设立对景德镇瓷业发展所产生的影响,文献上所能提供的讯息十分有限。我们从前述的史料中知道,至元十五年(1278)蒙元政府在浮梁设置一个机构以掌管瓷器烧造;至少到延佑七年(1320)时这个机构还继续存在。但是除此之外,没有其它关于浮梁磁局的资料留存,到底这个机构如何运行?何时停止运作或被裁撤?在史料中并无任何提示,且当时所烧造瓷器的面貌为何,从这些简短的文献资料中也不得而知。因此是否如学者所言,至元十五年(1278)设立的浮梁磁局即为后来掌烧元代「官窑」青花瓷的机构,在景德镇存在约 74 年,直到至正十二年(1352)瓦解于元末的战乱,9或者在泰定(1324-1327)后已不存在,可能还需要更多的相关证据。

反之,我们可以推测,至元十五年(1278)设立的浮梁磁局,在整个官府所掌控的手工业机构中,并不是什么重要的部门。前述关于此机构的描述非常简略,又无相关记载出现在其它文献中;此外,主掌浮梁磁局的最高官员位阶低(正九品),除了负责瓷器烧造外,还兼管笠、帽的制作。 这些情况都可说明,相较于元廷对金工、织造等手工业的重视,瓷器的制造在宫廷器用中,似乎仅为枝微末节的一环,并不受到特别注意。

御土窑

除了《元史》中关于浮梁磁局的简短记载,学者们也经常引用一些当时的杂记来支持元代「官窑」说。13孔齐在《至正直记》(序 1363 年)中提到,饶州有「御土窑」,专为宫廷需要而制作瓷器:

「饶州御土,其色白如粉垩,每岁差官监造器皿以贡,谓之御土窑,烧罢即封土,不敢私也。或有贡余土,作盘盂碗碟壶注杯盏之类,白而莹,色可爱。底色未着油药处,犹如白粉。甚雅薄,难爱护,世亦难得佳者。今货者皆别土也,虽白而垩□耳。」

由此得知当时的人传述,在饶州有一处藏有高质量制瓷原料的御土矿,每年朝廷派官员至饶州监烧器皿上贡,这些上贡的瓷器被称为「御土窑」,烧制完成后,土矿即封闭。但下文又说,有时烧造贡器后剩下的土,用来作成一些饮食器皿,釉色白又有光泽,很得人喜爱,不过器身薄,不易保存,世上难得见到完整的佳器。现在市场上所流通的,都是用其它土矿烧造的,质量上不及御土所造器。

从孔齐的记载我们也可推测,所谓饶州「御土窑」的作品,以白瓷为主,质量颇高、传世数量少,而市场上流通有相类之白瓷作品,但质量不及。此外从此段文字中也透露出,所谓「御土窑」的管理可能不甚严格,虽说「烧罢即封土,不敢私也」,但随即又提到,贡余土也可烧制器皿流入市场中(这可能也是孔齐得以见到这些「御土窑」作品的原因);而且民间也制作有相类的作品在市场上自由流通。

在另一段文字中,孔齐又论及「御土窑」的作品:

「在家时,表兄沈子成自余干州归,携至旧御土窑器径尺肉碟二个,云是三十年前所造者,其质与色绝类定器之中等者,博古者往往不能辨」15

这里孔齐提到,因为「御土窑」器与中等质量的定窑器,在质量和成色上都极为近似,即使博古者也不易区别,由此也提示我们,「御土窑」的作品主要是白瓷。

在孔齐记载的基础上,曹昭的《格古要论》(序 1388 年)也提到饶州的「御土窑」:

「御土窑者,体薄而润最好,有素折腰样毛口者体虽薄(一作厚),色且润尤佳,其价低于定器。元朝烧小足印花者,内有枢府字者高,新烧大足素者欠润。有青花(一作色)及五色花者且俗甚。」16

曹昭进一步具体说明,御土窑器在当时市场上的价格低于定器。此外更详细地描述,元代「御土窑」生产印花小圈足器,其中以器内带有「枢府」款的质量最高,而近来烧造无花色的大圈足器有失润泽,加上装饰的青花及五色花等作品则算是庸俗之作。

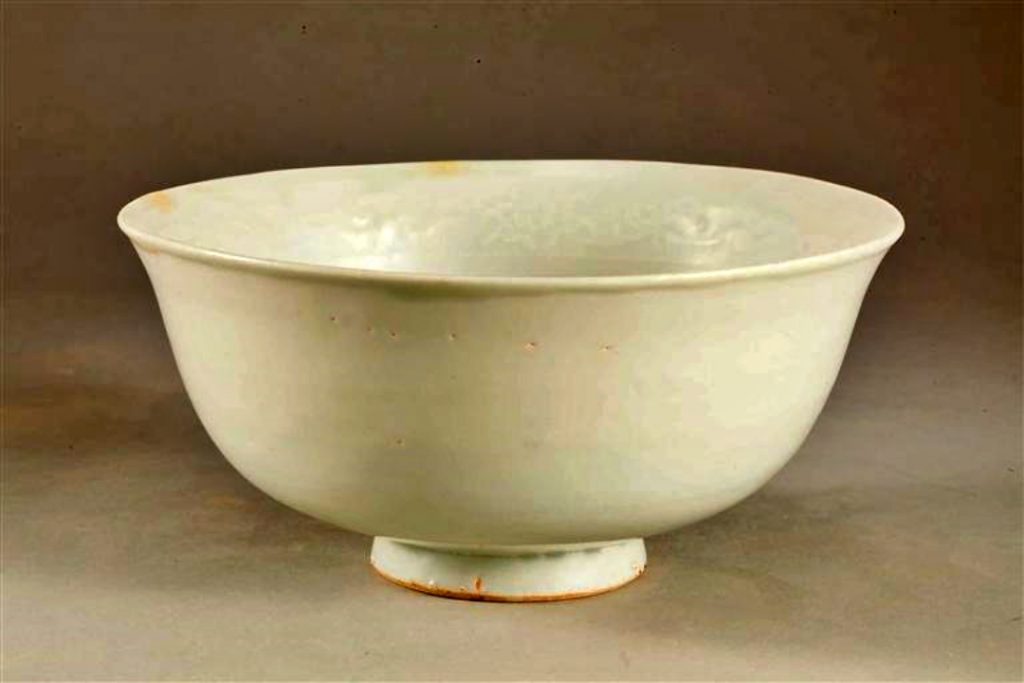

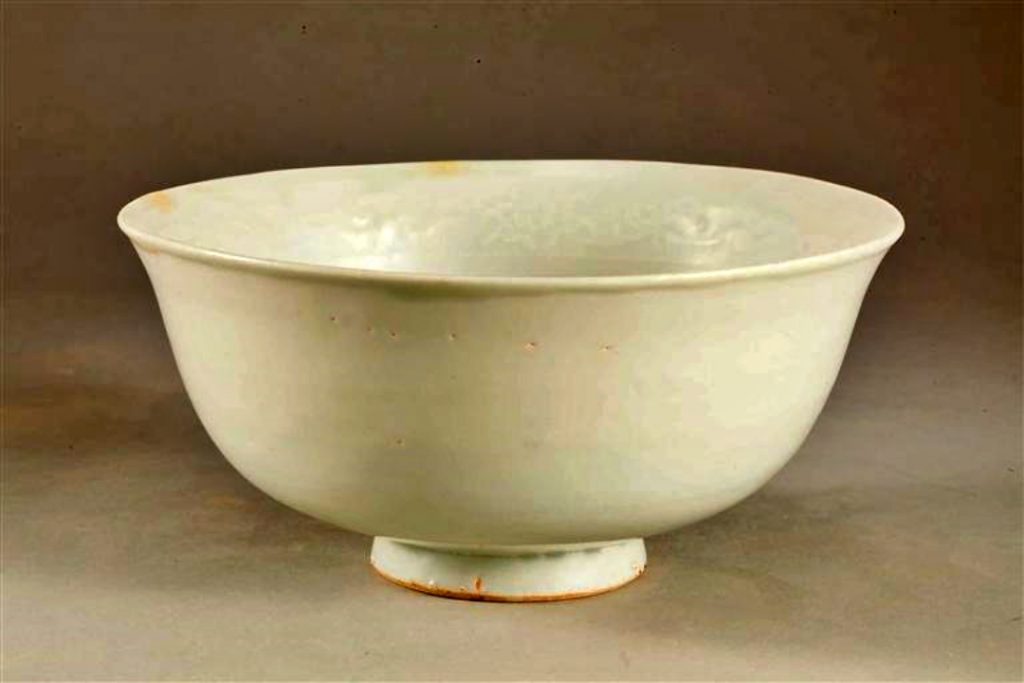

从孔齐和曹昭两人的记载,我们得知当时流传,在饶州有一特定的「御土」矿,专门用来烧造高质量的上贡器皿,供元廷使用;而所谓「御土窑」的作品中,景德镇所生产的枢府型一类卵白釉瓷器,可能占最重要的一部份。17 许多其它的资料也支持这样的论点,很多枢府型卵白釉瓷上印有「枢」、「府」二字,「枢府」二字可能为元代最高军事机构「枢密院」的简称(图 1)。18 除了「枢府」款外,个别作品上印有「太禧」和「东卫」款(图 2),也与元代的官府机构名称有关。19「太禧」被认为是指太禧宗禋院,掌管蒙古皇帝宗庙的祭祀事务;20「东卫」则是与军事相关的机构简称。21这些专有名款的特殊性,使得这类带名款的枢府型瓷为蒙元宫廷专用瓷器的可能性提高。22

故宫博物院【景德镇窑卵白釉印花“太禧”铭云龙纹盘】

卵白釉印花“太禧”铭云龙纹盘 高2.3厘米,口径17.8厘米,足径11.4厘米。

盘敞口,浅弧壁,圈足。胎骨坚细洁白,内外施釉,釉层较厚,呈失透状,釉面莹润,釉色白中泛青,恰似鹅卵色泽,故名“卵白釉”。足内露胎无釉。

盘外壁刻划变形莲瓣纹一周,共16瓣,莲瓣纹尖部划一道弦纹。盘内有阳纹印花装饰,盘心是一龙戏珠,龙,张口露齿五爪,身体舞动,异常骄猛,衬以朵云和火珠。盘内壁为缠枝莲托八吉祥纹,花间对称印有“太禧”二字。八吉祥的顺序,从“太”字往左按逆时针方向依次为“肠、螺、轮、盖、花、珠、鱼、伞”。

卵白釉瓷是元代景德镇窑在生产青白釉瓷基础上新创烧的一种高温釉,经科学测试,卵白釉中氧化钙的含量较青白釉低,约为5%,而氧化钾、氧化钠含量增多,致使釉的高温粘度增大,烧成温度范围变宽。釉中所含微量的氧化铁是导致釉色白中闪青颇似鹅蛋色泽的主要原因。

元代卵白釉瓷器的造型以盘、碗、高足碗最为多见,装饰技法以印花为主,刻划花为辅。盘、碗之内壁往往横印缠枝花卉或云龙、云凤、云鹤、花鸟、缠枝莲托八吉祥等,有的器物在花纹间模印官府铭文或吉祥文字,其中最为多见的是“枢府”铭,因此,有时人们又将卵白釉瓷称作“枢府瓷”。除了“枢府”、“太禧”之外,还有“东卫”、“昌江”、“南水”、“福禄”、“福寿”、“白王”、“天顺年造”等铭款。“枢府”、“太禧”分别代表元代最高军事机关“枢密院”和专掌宫廷祭祀的机构“太禧宗禋院”。《元史》卷八十七(百官志)记载:“太禧宗禋院……,掌神殿朔岁时忌讳日辰 享礼典。天历元年,罢会福、殊祥二院,改置太禧院以总制之。”由此可知,“太禧”铭卵白釉瓷的烧造年代应在太禧宗 禋院的设立之年天历元年(1328年)以后,其下限当在元末农民起义军占领浮梁地区的1352年。

“太禧”铭卵白釉瓷器甚为罕见,已故古陶瓷鉴定家孙瀛洲先生曾撰文指出传世的仅有三件,此为其中之一,弥足珍贵。

撰稿人:吕成龙

关键词: 卵白釉 印花 龙纹 莲瓣纹 弦纹 缠枝 缠枝莲 八吉祥 景德镇 青白釉 高足碗 划花 花卉 模印 “枢府”铭

不过另一方面,从枢府型作品大量生产和流通甚广的情况来看,我们也必须注意,官府对于所使用的瓷器品类,似乎并不严格控制,在民间也有相类作品的制作和流通,金 阳认为这是元代「官窑」制度不严谨的表现。23这样的情形与从考古资料中也可得到左证,枢府型瓷在中国各地都有发现,其中也不乏带有「枢府」款的作品,在海外发现的枢府型瓷中,虽少见有「枢府」款,但也曾发现带有「枢府」款的个别作品。24这些情况显示,「枢府」款作品有可能并非只限于宫廷中使用,或有相类作品的制作和流通未遭禁止。

此外,前述孔齐记载元廷「每岁差官监造器皿以贡」与《江西省大志》(序1597 年)的记载似有出入。

「元泰定(1324-1327),本路总管监陶,皆有命则供,否则止。洪武三十五年(1402)始开窑解京供用,有御厂一所,官窑二十座」25

「每岁差官监造器皿以贡」,好像有一常制;「皆有命则供,否则止」,则指官府在有需要时,才下令烧造瓷器上解。然而不管两者中哪一讯息较接近事实,都显示官府对瓷器需求的数量并不大,控制也并不强。同时也暗示,之前所设置的常设机构 — 浮梁磁局 — 可能已经撤除不存,而是在宫廷有需要时,才差官到景德镇监造瓷器,以供宫廷之需。

在其它一些零散的记载中,也都曾提到元政府遣官至景德镇督陶之事。例如在乾隆四十八年(1783)印行的《浮梁县志》,卷首所录元代版县志的序中,就曾提到官员至景德镇督陶。元浮梁知州屠济亨于泰定乙丑(1325 年)序州志谓:

「余出守是州之二月(1324 年),郡刺史清泉段公蒙旨董陶至州」26

屠济亨于 1324 年到任浮梁州长时,「郡刺史」段公奉命到浮梁去督陶。学者以为此处所提到的「段公」,即为当时的饶州路总管段廷珪。27

另外,俞希鲁所辑的《至顺镇江志》(1330-1332)中,有一地方名人堵闰的小传:

「堵闰,字济州,金坛人,初辟浙西浙东宪司书吏,历昌化尉信州路总管府知事,选为江浙行省掾吏,除从仕郎建康路录事,再调承务郎饶州路总管府推官。趣召入觐,以母老俾便侍善,特改授镇江等处稻田提举,且赐金币以宠行。至顺二年(1331)七月奉命督陶器于饶,行次三衢之常山,以病卒。」28

堵闰在担任镇江等处稻田提举时,奉命到饶州监陶,却病逝于赴任途中。在此,我们看到段公以饶州路总管的身份、堵闰以镇江等处稻田提举的身份,奉命到景德镇监陶,表示监陶者并非一常任官,而是有需要时才由朝廷指派至镇。这样的情况也与上述「御土窑」的记载相符,在景德镇并无常设官监陶,而是在有需要时才由朝廷派遣。然政府派遣官员到景德镇督陶,并非元代才开始,早在宋代时期政府就曾派遣官员到景德镇督陶,景德镇的瓷器也曾进贡到宫中,以供皇室使用。29最近在景德镇湖田窑考古发掘中,出土了一件带有铭文的青瓷器底,刻有「迪功郎浮梁县丞臣张昂措置监造」,据考证「迪功郎」为南宋时官阶,证之在南宋时期,政府也曾着令当地县丞监陶。30

此外,堵闰为饶州路总管府推官,官从六品;饶州路总管段公为正三品官。由这些资料可以看到,至迟在 1320 年代开始,元政府派遣官阶较高的官员到景德镇「监陶」,可能去监烧宫廷所需的瓷器,或是去监督窑冶课钞。据刘新园对宋元时期景德镇税收的研究指出,景德镇上缴的税在元代大幅提高,因此在财政上,景德镇的地位较先前要来得重要是无庸置疑。由此也可推测,景德镇的窑业在元代有了一定的发展。31 而监陶官的职责除了以上解或进贡的方式供应宫廷所需的瓷器外,监榷瓷课可能也是其主要任务之一。

珠山出土的瓷器

1988 年景德镇珠山北麓风景路发现一处元代磁盘堆积,不仅器形特出,装饰手法多样,且多饰有龙凤纹。器型计有「大盖盒、鼓形盖罐、筒式盖罐、宝珠顶小底罐、葫芦瓶等」;装饰手法包括有「青花、蓝釉金彩、蓝地白花、孔雀绿青花、孔雀绿釉金彩等」,纹饰有「龙纹、凤穿花牡丹、十字杵、折带云、姜牙海水、八大码、八宝、杂宝之类」,但龙纹占百分之九十以上,且所有器物上的龙纹均作双角五爪龙(图 3、4、5、6)。32此处遗址位于马路中心,于工程作业中进行抢救,并无具体的地层资料,也无可据以断代的纪年物,但以其风格与英国伦敦戴维德基金会所藏至正十一年(1351)铭象耳瓶所代表的「至正型」作品相符,视为是元代的作品应该没有太大的疑问。

图 5 景德镇珠山遗址出土青花砚《景德镇出土元明官窑瓷器》(北京,文物出版社,1999),图 5

珠山出土的此批特殊瓷器,在某个程度上,为元代「官窑」说增添了实物的支持。刘新园由此进一步确认元「官窑」的存在,认为浮梁磁局的所在地必离此批遗物不远,珠山可能就是元代「官窑」地点的所在,与明代初年明政府在珠山设置御器厂有密切关联,并主张明御器厂很有可能是在元「官窑」的基础上建立起来的。33 但由于此批遗物附近并无窑址遗迹或窑具的发现,是否能将其视为元「官窑」的所在地,与明代御器厂有承继关系,则有待进一步的究。

华亭县出土元代龙泉窑青釉镂空花瓶 1994年,华亭县东华镇黎明川村村民在自家田地里耕作时,一铁锹挖出了一件身上布满洞孔的“瓶瓶”,并将其上交华亭县博物馆。后经国家文物局文物鉴定委员会委员、我国瓷器鉴定泰斗耿宝昌先生亲自鉴定,命名为元代龙泉窑青釉镂空花瓶。耿老认为这是一件不可多得的元代龙泉窑瓷器艺术珍品,随即这件文物被国家文物局文物鉴定委员会专家组定为国家一级珍贵文物。元代龙泉窑青釉镂空花瓶通高19厘米,口径3.8厘米,底径6厘米,其由内瓶、外瓶两部分 组成,内外瓶在颈部和肩部处套接,系使用分体单烧的方法制成。外瓶敞口,细颈,丰肩,上腹圆鼓,下腹内收,圈足外撇。器身以镂空为主要装饰技法,肩部镂雕 一周缠枝叶纹,上腹部分别镂雕两朵缠枝菊花纹和两朵缠枝莲花纹,前后左右相互对称。下腹部刻一圈凸叶纹。内瓶镂空缠枝花纹。整个器形饱满稳重又不失小巧玲 珑。通体施青釉,釉层肥厚滋润,宛若青玉,釉色青翠怡人,赏心悦目。底足边露胎处呈现橘红色的火石红,足底内施青釉,四周出现缩釉现象,缩釉处泛出火石红。

这件镂空花瓶既使用了套接技法又采用了镂空工艺,艺术价值极高。镂空瓷器在宋元瓷器比较常 见的是尺寸较大的镂空器座,而精巧完整的元代龙泉窑镂空瓷器则少之又少。在韩国新安沉船出土的来自中国的外销瓷——元代龙泉窑青釉镂刻莲纹瓶是同时代镂空 器中的杰作之一,其造型端庄、腹部镂刻莲花纹。与之相比,华亭县出土的青釉镂空花瓶器形更加精致优美,镂刻的花纹繁密紧凑,线条非常流畅。瓷器采用分体组 合、镂空技法制造难度大,技术要求高,成品率低。因此,华亭县出土的青釉镂空花瓶无疑是元代龙泉窑瓷器精品中的精品,其发现在西北内陆更显得弥足珍贵。

元代是一个疆域辽阔的时代。其结束了中国南北分裂的局面,建立起了横跨亚欧的帝国,不同地 区的交流进一步加强。同时元代统治者重视对外贸易,瓷器是重要的外销商品之一。内外需的增加促进了龙泉窑的快速发展,产量大增,新品迭出。在国内及国外考 古发现的大量元代龙泉窑瓷器,是元代龙泉窑蓬勃发展的实物见证。与其他地方相比,甘肃出土的龙泉窑瓷器较少,目前仅存2件。除此件外,还有定西漳县汪氏家 族墓出土的元代龙泉窑青釉匜。汪氏家族墓是元代陇右王汪世显及其后裔的家族墓地。墓主人家世显赫,成员历代多为贵胄。那么,华亭县出土的这件稀世珍宝的主 人又会是谁呢?不禁让人们浮想联翩,或许是地位显赫的封疆大吏,抑或是富甲一方的乡绅。这些猜想只能由今后的考古发现给出最终的答案。

(文图王怀宥 杨庆宁华亭县博物馆)

不过此一批特殊瓷片堆积的发现,确有其重要的价值,因为若我们同意双角五爪为皇室的标记,又元官府曾下令禁止一般平民在器物上描金彩,那此批遗物为应蒙元宫廷之特殊要求所烧制的可能性就相当高。34此外,由其仅为孤立的一批特殊堆积来看,我们或许可以推测,与前面的讨论相符,政府要求景德镇烧制宫廷用器并非常态,而是在有需要时,要求特定窑口烧造御瓷以供其所需,诚如《江西省大志》所言,「有命则供,否则止」的机制。金 阳在其对元代「官窑」的研究中,也有类似的推论,不过他进一步针对这样的情况,提出元代景德镇的「官搭民烧」制,推测元政府是向湖田窑搭烧这些宫廷用瓷。35

元大都发现的瓷器

令人费解的是,在讨论元代「官窑」的研究中,学者着重在将文献中的记载与景德镇的出土资料作连结,鲜少将元大都出土的瓷器纳入讨论。事实上,虽然元大都的考古发现并不全面,但是包括皇宫遗址、皇宫周围高级官员的居住遗址、及大都遗址范围内所发现的瓷器,为全面讨论蒙元宫廷用瓷的情况,提供了重要的例证。

元大都所出土的资料显示,宫廷所用的瓷器除了少量的江西景德镇瓷器外,还有更多来自其它地方的瓷器,特别是北方磁州窑系的作品,被运用得较为广泛(图 7 至 14)。皇宫遗址中所发现的瓷器,以磁州窑系的作品为最大宗,相对的,景德镇的青花瓷仅占极少的部份。根据李知宴的统计,磁州窑系的破片占所有发现瓷器的 52.9%,景德镇青白瓷占 32%,龙泉窑占 7.4%,景德镇青花瓷占 3.9%,钧窑系占 3.8%。37虽然皇宫遗址并未全面发掘,只有几个因工程施工遭到破坏的地点有进行发掘,因此这项数据的代表性也许值得怀疑。然而,在元大都发现的其它几处居住遗址也出现类似的情况。例如后英房居住遗址所出土的瓷器破片中,北方的白瓷占绝大多数,龙泉窑瓷器的数量次之,而景德镇瓷器包括枢府型白瓷、青白瓷和青花瓷占第三位。38 西条胡同遗址发现了数量众多的磁州窑系和龙泉窑作品,但伴随出土的青花瓷仅有一件高足杯;后桃园遗址出土了钧窑、三彩和磁州窑系等器物,但未发现有景德镇瓷器。39元大都中数量最大的一批青花瓷器出土于旧鼓楼大街的一处窖藏,窖藏中发现了十件青花瓷和六件青白瓷,青花瓷的作品中包含了四个碗、两只杯、两只杯盏、一件凤首执壶,和一件觚(参见图 13、14)。40 另外,元朝的陪都上都城址的调查中,在皇城内搜集到龙泉青瓷、钧窑、磁州窑瓷和少数的青花瓷片。41

根据学者的综合研究,北京地区元墓出土的陶瓷器中,以成套的小型陶明器为主,但也经常伴出北方磁州窑系、钧窑系作品以及来自南方江西景德镇的青白瓷或浙江龙泉窑青瓷。42虽然绝大多数在北京地区发现的元代墓葬都经盗扰,其出土各类瓷器的比例可能不具代表性,但是一些贵族墓出土的瓷器,也可作为蒙元统治阶层使用瓷器取向的辅证。北京颐和园内发现的元代耶律楚材次子耶律铸夫妇合葬墓,43为近年北京地区发现的规模较大的元墓,墓室虽然早年被盗,出土的随葬品仍多达一百八十余件,包括瓷器、陶器、银器和石器,瓷器中包括来自景德镇的青白瓷高足杯和玉壶春瓶。44北京崇文区发现的色目贵族铁可夫妇墓以及铁可父斡脱赤墓,虽曾被盗,不过亦出土了精美的龙泉窑青瓷和景德镇的青白瓷,参杂少数钧窑系和磁州窑系瓷器,其中铁可父斡脱赤墓中出土的青白瓷多穆壶,制作精致,造型特殊(图 15),仿自金属器或木器。45北京朝阳区汉人官僚张弘纲夫妇合葬墓,亦曾被盗扰,不过仍出土一些瓷器,

包括磁州窑系作品、龙泉窑青瓷和景德镇青白瓷和枢府型瓷器。46这些北京地区贵族墓葬所出土的瓷器,数量虽不多,但其中不乏来自钧窑系以及南方江西景德镇或浙江龙泉窑质量中上的作品。

此外,还有一些材料可以帮助我们来理解元代的宫廷用瓷。例如河北磁县南开河旧道发现六艘沉没的木船,处理沈船遗物的过程中,发现了许多元代的瓷器,多数出于一号船,少数在二号及四号船上发现,共有 379 件,其中大多为磁州窑系的作品;另外还有两件龙泉窑瓷器和 14 件景德镇枢府型作品,皆出土于一号船上,枢府型作品中有三件带有「枢府」印款,四件带有模印龙纹装饰(图 16)。47报告者推测,一号船可能是由观台县驶出,沿漳河顺流进入南开河。48而这些来自不同产地的瓷器,有可能是在被运往大都的路上随船沉没。49

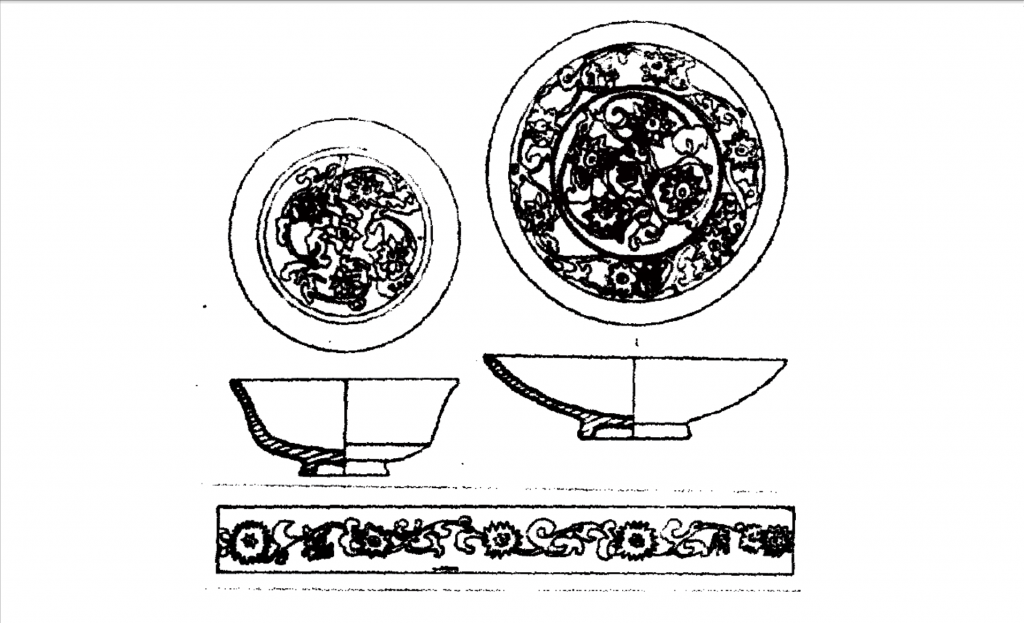

而除了我们前面提到的「枢府」、「太禧」、「东卫」之外,还有一些瓷器带有与宫廷有关的款识。例如带有「内府」款的元代瓷器梅瓶或大罐,可能也是宫廷用器。主要的例证可见杭州窖藏中所发现的孔雀蓝釉梅瓶(图 17);50在后英房遗址中发现的两件梅瓶:一件白瓷梅瓶肩上有铁绘「内府」款(图 18),又一件黑瓷梅瓶上有露胎「内府」刻款(图 19),这些带有「内府」款的作品多为磁州窑系的作品。51此外,元大都皇宫遗址发现的遗物中,有一书有「内」字的残片(推测下面为「府」字,参见图 7)。52带有「内府」款的器物,应为宫廷用器,在一件清楚刻有官府作坊、工匠的漆盘上,就发现有「内府官物」之款识(图 20)。53

除了「内府」之外,还有一些带有其它相关款识的器物,可能也属于宫廷用器的行列。例如甘肃汪世显家族墓中,就发现一件带有「细酒」款的白瓷梅瓶(图 21)。54除了隶宣徽院光禄寺下的大都尚酝局「掌酝造诸王、百官酒醴」外,55同样隶属于光禄寺下的大都尚饮局负责酿制「上用细酒」,因此带有「细酒」铭的梅瓶极可能原来自蒙元宫廷。56另外前面提到的《饮膳正要》一书中,作者也不时提及宫廷中的药膳材料,要以「净磁器」、「大磁瓮」、「新磁瓶」、「净磁瓶」来储存,也是宫廷中使用陶瓷器作为储藏器和杂器的实证。57

上面的讨论清楚地显示,蒙元宫廷中所使用的陶瓷器来自一个以上的地区,除了江西的景德镇,和浙江的龙泉窑外,58绝大部份是来自邻近首都的腹里地区,例如河北地区的瓷窑。当然就经济的角度来看,选择由邻近的地区而非遥远的南方来供应像梅瓶或大罐等厚重的储藏器,看似合理,而且使用来自外地的高级品配合邻近地区生产的杂器之组合亦相当常见;但是看来更合理的解释可能是,除了一部份为符合特殊要求而订制的作品外,蒙元宫廷中所使用的大部份陶瓷器是以上贡或缴税形式,由地方上贡或上解到宫廷。虽然所谓「浮梁磁局」早在 1278 年已经设立,但来自景德镇的瓷器,只占元廷中所用瓷器的极小部分,十四世纪 20 到 30 年代才出现的青花瓷器,所占的比例更是微乎其微。

就前面所见的实物例证来看蒙元宫廷使用的瓷器,在品类及数量上,并不见有特出之处。纹饰方面,以目前所发表的图版来看,不论是磁州窑系瓷、枢府型瓷或青花瓷完整器或破片,龙凤文和缠枝花卉文较为常见;一方面可能显示这类纹饰受到以蒙古人为首的统治阶层的喜爱,另一方面龙凤文作为皇室象征标志的前提下,此类纹饰也可能带有宣示皇权的意义。此外饰于前述「太禧」铭枢府型瓷盘的藏传佛教八吉祥纹(参见图 2),亦相当特出,据学者研究指出,瓷器上八吉祥纹的兴起,与元代统治者推崇藏传佛教有密切的关系,八吉祥纹在元代不见于一般窑场,而只见于景德镇的枢府型瓷与浙江龙泉窑青瓷。59这两处窑场也是我们前面讨论元政府订制高级瓷器的地方,景德镇的「浮梁磁局」制作「太禧」铭枢府型瓷盘以供蒙元宫廷祭祀所用,带有八吉祥纹的龙泉窑青瓷作品,虽尚未在大都遗址中发现,不过在龙泉县安仁口窑址的元代地层中曾经发现带有八吉祥纹的青瓷盘破片,60这类青瓷盘可能也为供应宫廷的祭祀活动而烧制,因为在《元史》有关祭祀所用祭器的记载中,就多次提到青瓷盘,指的可能就是向龙泉窑订制的青瓷。61从这里也可看到宫廷中瓷器的使用似乎和祭祀活动有密切的关系,又根据学者的考证,前述至顺年间,堵闰就是以太禧宗烟院的下属官员身份奉命前往饶州督陶。 因此在考察蒙元宫廷用瓷时,祭祀活动亦值得特别留意。

瓷器与金碧辉煌的大汗宫廷

为了更深入了解瓷器在宫廷中的使用和角色,我们必须进一步考虑蒙元统治阶层的喜好。我们可以先透过一些记录,来看蒙古人征服欧亚大陆时,所掠夺或征收的物品。当蒙古人于十三世纪开始取得权力之时,他们的财富来自东亚和中亚的广大区域。在蒙古帝国的早期,掠夺成为蒙古人财富累积最主要的来源,从那些被侵略或占领地区掠夺或征收当地的珍贵物品。63 1258 年攻下阿巴斯(Abbasid)王朝的首都巴格达后,蒙古大军和他们的盟友乔治亚军队:

「淹没在金、银、宝石、珍珠、织品和珍贵的服饰、金银器皿堆中,因为他们只拿这两种贵重金属、宝石、珍珠、织品和服饰」“sank under theweight of the gold, silver, gems and pearls, the textiles and precious garments,the plates and vases of gold and silver, for they only took those two metals,thegems,thepearls,thetextilesandthegarments.”64

对于游牧民族来说,为符合他们的生活方式,自然偏好轻巧易携带的物品。而黄金,不论是金属本身或是颜色,都与蒙古人的政治权威有关。65

与此同时,蒙古贵族逐渐开始定居的生活,不仅建造了宏伟的都城(例如大都城的建造),豪华的室内家具、装饰品和生活用具,在蒙古宫廷中都有迫切的需要。一位十三世纪的教廷使者,鲁布路克(William of Rubruck)描写蒙哥汗的宫廷说:

「蒙哥汗觉得用皮囊来装忽迷思酒(马奶酒)不雅观,因此法国工匠吉隆姆布雪为他设计了一株银树(来盛装忽迷思酒),根部有四只银狮子,每只狮子接有一管,这些管子由树的内部一直通到树的顶端」“Mongke Khanfound the leather bags for Koumiss and other beverages unsightly. So theFrench craftsman, Guillaume Boucher, designed a large silver tree for him.As its root were four silver lions each linked with a tube, which wasconcealedinsidethe tree trunk running up tothetop ofthetree…”。66

这个故事告诉我们,蒙古人原用皮囊来装盛他们最喜爱的马奶酒,相当适合他们骑马奔驰草原的游牧生活。在宫廷中,皮囊容器后来被更精致、设计复杂的容器所取代,以配衬蒙古人建立帝国后豪华的生活。窝阔台即位后,也曾命工匠用金银制造象、虎、马等兽形储酒器具,「在每一个兽形器具前安置一个银盆,酒从兽形器具的口中流入盆内,他们被用来代替“蒙忽而”盛酒和盛马湩」。67

前述一本专为蒙元宫廷养生保健所撰写的书籍 —《饮膳正要》,作者忽思慧在序言中提到,世祖忽必烈(1260-1294)的宫廷中「御膳必须精制,所职何人,所用何物。进酒之时,必用沈香木、沙金、水晶等盏斟酌适中执事务合称职」,68由此可推测,王公贵族接触上手的宫廷饮食器皿,主要是由沈香木、黄金和水晶等贵重材质制作;陶瓷器则多作为储藏器,用于厨房和仓库中,大多只经仆人之手。

事实上,非常多的文献资料都显示,蒙古人非常喜好金银和宝石,在建立帝国后更甚之。此外,他们爱好饮酒,在酒宴时常使用豪华巨大的容器来储藏美酒,这些容器的制作材料多为金银器。69当蒙古大汗邀请各军首将举行大型皇家宴会「诈马宴」时,70闪闪发亮的金银饮食器皿,和与会将领身上灿烂夺目的织金锦缎一样,都是用来展现帝国的富庶气象。蒙古皇帝的宗祠(影堂)中所使用的祭器,也主要用金、银、玉、水晶和玛瑙等材料来制作,71祭天仪式用青铜仿古祭器、竹木器,有时也佐以少数陶器或青瓷器。72

宫廷中的日常生活器皿也通常以黄金来制作。《元史》,卷八十,舆服三,宫内导从:

「…..。主服御者凡三十人,速古儿赤也。执古朵二人,执幢二人,执节二人,皆分左右行。携金盆一人,由左;负金椅一人,由右。携金水瓶、鹿卢一人,由左;执巾一人,由右。捧金香球二人,捧金香合二人,皆分左右行。捧金唾壶一人,由左;捧金唾盂一人,由右。执金拂四人,执升龙扇十人,皆分左右行。….」73

葬礼所需仪式用器也多以黄金制作。《元史》,卷七十七,祭祀六,国俗旧礼:

「凡宫车晏驾,棺用香楠木,……。殉以金壶瓶二,盏一, 楪匙 各一。殓讫,用黄金为箍四条以束之。」74

虽然由于蒙古传统葬俗中葬地是对外保密的,地面上不留坟冢,考古发掘中也极少发现,我们对他们的墓葬了解甚少,不过在文献中仍可一窥究竟。例如在一段有关伊儿汗国统治者旭烈兀(Hulegu,死于 1265 年)陵墓的记载中披露,大量的珠宝和黄金被放入墓中;又教廷使者卡必尼(Carpini)的记载中,也提到在蒙古大汗和贵族的墓葬中,埋藏有巨量的黄金和白银。75

相较之下,瓷器似乎不太受到蒙古人的青睐和重视,虽然前面的讨论论及,从文献及考古材料中,我们可以知道蒙元宫廷中使用瓷器主要用来储藏酒和食物,但储藏器在器类中等级原本较低,毕竟是一般下人才会接触,高贵的主人们,只会接触到宴会桌上高质量的饮食器皿。另外一些文献资料也可支持这样的论点,延佑四年(1314)政府颁定的器用规章中指出:

《大元圣政国朝典章》,卷二十九,礼制二,服色

「器皿 (谓茶酒器) 除钑造龙凤文不得使用外,一品至三品许用金玉,四品五品惟台盏用金,六品以下台盏用镀金,余并用银。」76

《大元圣政国朝典章》,卷二十九,礼制二,服色

「庶人………………,酒器许用银壶瓶台盏盂旋,余并禁止。」77

在规章中,并没有提到瓷器,可想见瓷器没有重要到被纳入规范之中。又《元史》,卷一百八十六:

「(何)荣祖身至大官,而蹴第而居,饮食器用青瓷杯,中宫闻之,赐以上尊及金五十两,银五百两,钞二万五千贯」。

当皇后听闻朝中大臣何荣祖(世祖朝宰相),宅第狭小,饮食用青瓷杯时,甚是惊讶,马上派人赐以财宝。78虽然我们不知道此处的「上尊」是什么材质

的饮食器皿,可以肯定是比瓷器更珍贵的材质所制,大概是金银之类的器皿吧!这些资料都显示瓷器在元代时并不受主政者的重视,原为游牧民族的统治者对不易携带又易破碎的瓷器原不熟悉,入主中原后,虽也将瓷器纳入生活用器之列,但并未有特别的关心或㈽图主导瓷器制作的发展。

结论

以相关文献和大都出土品为中心,我们看到在权力集中的大汗宫殿中,以蒙古人为首的皇室、贵族和高级官员偏好使用贵重、珍贵的材质(金、银、珍贵玉石、漆器等)来制作饮食器皿和其它用品,瓷器相对来说,似乎得不到蒙元宫廷的特别青睐,瓷器烧造在元政府中很少被视为重要的活动。不过虽然瓷器在元宫廷中并不被视为奢侈品,也非重要的日常生活用器,但是蒙元宫廷中仍然有使用瓷器的需要,大都出土少数质量相对较高的瓷器,像龙泉青瓷、青白瓷、枢府型瓷和青花瓷则作为其它珍贵器皿的补充,较为粗制的磁州窑系作品则大部份作为储藏器和杂器。

值得注意的是,宫廷中所使用的瓷器并非只来自浮梁磁局的所在地 — 景德镇,也有来自北方邻近地区的磁州窑系瓷、钧窑瓷和南方浙江的龙泉窑瓷,其中又以腹里地区所生产的磁州窑系瓷占绝大多数。从元大都皇宫和居住遗址所出土的瓷器来看,似乎在质量上或数量上,与国内其它地区出土的同类瓷器相较,并没有特别突出的地方;比起中东地区出土的龙泉青瓷或青花瓷器,在数量或质量上亦属中等。如果说元朝的统治者对瓷器有特别的关心和要求,应该不会出现宫廷所用瓷器在质量等级上不如国内窖藏、甚至国外出土作品的情况。79

同时我们也看到,宫廷使用瓷器的供给和需求之运作机制(「有命则供,否则止」),没有特别设立的官营窑厂等特征,与我们熟悉的明代御器厂、清代御窑厂、甚或宋代官窑,也有相当的差距;虽曾有浮梁磁局的设立,但此机构在元代政府中不甚重要,负责的首长位阶低,且整个机构的运作方式与延续时间不明;80元代中后期时,政府虽曾派遣饶州府总管之属较高等级的官员到景德镇临时负责督陶事宜,但前往监督窑治课钞的任务可能性,是否要大于常驻在景德镇直接参与瓷器烧造的工作,都需要更深入的探讨。这些情况都显示出,瓷器烧造并未受到元廷太大的关心或注意,蒙元宫廷中所用的瓷器,可能大多由各地所征收或地方政府上贡而进入宫廷。

经由本文的分析,或可让我们推想蒙元宫廷中使用瓷器的可能面貌。宫中使用瓷器的多处来源,包括北方的磁州窑系、钧窑系瓷器和南方的景德镇及龙泉窑瓷器。相较于贵重的金属器和宝石,瓷器在整个宫廷用器中占较不重要的位置,不过其中作为辅助祭器使用的这个面向也值得我们注意。蒙元宫廷所订制的瓷器,在一定程度上,也反映统治阶层的喜好及品味,例如对白瓷的偏好;景德镇珠山出土的各类特殊器形和多样装饰手法;纹饰中龙凤纹的主导及缠枝花纹,可能显示以元代统治阶层对此类纹饰的特殊爱好,而藏传佛教八吉祥、十字(金刚)杵等宗教纹饰的使用也反映了其宗教上的信仰。

蒙元王朝统一南北,对原有的瓷业可能提供了更有利的发展环境和间接的影响。整个蒙古汗国广阔的腹地,通畅的交通网络,对海外贸易的鼓励等现象和政策,对瓷器的生产与工艺交流,肯定也起了相当的作用。但这并不等同于蒙古人对瓷器的生产和瓷器的外销有直接的影响,或对主流纹饰、器形发展起到重要的作用。81 就如我们前面的讨论,蒙元统治阶层对当时瓷器生产本身的态度并不积极,使用的瓷器品类组合、质量不甚特出,且上述元代「官窑」的种种特征都与宋代或明清时期的官窑有很大的差别。因此,如何定义元代「官窑」、如何定位蒙元统治者在元代陶瓷发展中的影响,尚有很大的讨论空间,这些都有待日后进一步的研究来厘清。

(本文曾于 2002 年 6 月间在香港城巿大学中国文化中心的学术报告会发表,席间承蒙当时与会同事们的赐教,在此致上谢意。完稿日期 2002 年 12 月)

(责任编辑:余佩瑾)

插图:

图 6 景德镇珠山遗址出土破片《景德镇出土陶瓷》(香港,香港大学冯平山博物馆,1992),图 168-172

图 7 元大都皇宫遗址出土破片 李知宴:〈故宫元代皇宫地下出土陶瓷资料初探〉,《中国历史博物馆馆刊》,第 8 号(1986),页 76-77,图 4 至 7

图 21-2 磁州窑系铁绘「细酒」铭梅瓶 甘肃漳县汪世显家族墓M26出土 高:31 公分《文物》,1982-2,页 16,图四-1

PDF 文档 陈洁:浮梁磁局与元代官瓷 —— 兼论至正型元青花的性质

参考文献:

1 例如 Margaret Medley 与何翠媚都认为元代的统治者蒙古人对瓷器的烧造并没有太大的兴趣和作用。请见 Margaret Medley, Yuan Porcelain and Stoneware (London, Faber and Faber,1974), p.1 and p.37; Ho Chuimei, “Social Life Under the Mongols as Seen in Ceramics” Transactions of Oriental Ceramic Society, vol. 59 (1995), pp. 33-47.

2 刘新园等人则以为,元朝的统治者极关注瓷器的生产,并主导了青花瓷的创烧。刘新园,〈元青花特异纹饰和将作院所属浮梁磁局与画局〉《景德镇陶瓷学院院报》,第 3 卷第 1 期(1982),页 9-12;刘新园,〈元代窑事小考(一)(二) 〉《陶说》,351 号(1982),页 22-28;352 号(1982),页 36-42;刘新园,〈景德镇瓷窑遗址的调查与 中国陶瓷史上的几个相关问题〉,《景德镇出土陶瓷》(香港,香港大学冯平山博物馆,1992),页 26-27。刘氏在其最新的著作 中,对元代「官窑」有较具体的说明,可说是为其所历来主张的「官窑」说做了一个总结,详见刘新园,〈元文宗—图帖睦尔时代之官窑瓷器考〉,《文物》,2001-11,页46-65。另陈文平主张以枢府卵白瓷为主体的元代饶州「御土窑」,见陈文平,〈卵白釉瓷年代考〉,《陶说》,403 号(1985),页 15-24。

3 蔡玫芬,〈转型与启发: 浅论陶瓷所呈现的蒙元文化〉,《大汗的世纪: 蒙元时代的多元文化与艺术》(台北,国立故宫博物院,2001),页 220-244。

4 李干在讨论元代的手工业时分析,将作院是专门负责宫廷所使用的奢侈品、服饰及器用,而工部则负责 天下 百工营造等事务(李干,《元代社会经济史稿》,页 229)。《元史》,工部条: 「…..,掌 天下 营造百工之政令。凡城池之修浚,土木之缮葺,材物之给受,工匠之程序,铨注局院司匠之官,悉以任之」。见《元史》(北京,中 华书局标点本,1976),页2144-2145。

5 《元史》,卷八八,百官志 四 ,页 2225。蔡玫芬指出过去学者对此段文字断句之错误,以致于误解将作院的设置年代为至元三十年(1293),其实早在至元十五年(1278)已有阿尼(你)哥兼领将作院的记载了(蔡玫芬,同注 3 引文,页 242,注释 49)。阿尼( 你)哥掌将作院的记载见《元史》,卷十,本纪十,页 197。

6 《元史》,卷八八,百官志 四 ,页 2226。据此记载,该机构的前身为金玉局,设立于 中 统二年(1261),至元三年(1266)改为总管府。

7 《元史》,卷八八,百官志四,页 2227。

8 见《大元圣政国朝典章》(台北,国立故宫博物院,1972),卷七,吏部 一,官制条,页 26a。《大元圣政国朝典章》,共六十卷,汇集 中统元年到延佑七年间(1260-1320)的政府典章文献,此处所引为国立故宫博物院影印元代建阳刊本。李民举查对《大元圣政国朝典章》中关于江南匠户品级制度,副使正九品的浮梁磁局拥有匠户五百至一 千户,而浮梁磁局正使即为从七品(李民举,〈浮梁磁局与御土窑〉,《南方文物》,1994-3,页 48)。然查阅前引文字前后并未提到浮梁磁局的正使官阶,证之前述《元史》的记载,有学者怀疑是否为版本上的缺漏,或是否在本书成书(1320)之前,「浮梁磁局」只有副使而无大使(汪庆正,〈景德镇的元代瓷器〉,《中国陶瓷全集》(上海,上海人民美术出版社,2000),11,页 13)。

9 例如刘新园,〈元代窑事小考(一)(二) 〉《陶说》,351 号(1982),页 22-28;352 号(1982) ,页 36-42;陈阶晋,〈元代至正型青花瓷器之研究〉下,《艺术学》,第十六期(1996),页26-27;刘新园,〈元文宗—图帖睦尔时代之官窑瓷器考〉,《文物》,2001-11,页 46。

10 有些学者则认为,浮梁磁局至迟在泰定(1324-1327 年)后已不存在:例如熊寥,《中国陶瓷与中 国文化》(杭州,浙江美术学院出版社,1990),页 251-256;汪庆正,同注 8 引文,页 12-20。

11 经蔡玫芬查对陈元靓的《事林广记》,推测笠、帽是蒙古公服,以藤竹编成后再覆上棕毛、牛马尾或织金绢帛(蔡玫芬,同注 3 引文,页 223)。

12 相对于对瓷器制作的冷漠态度,蒙元宫廷对织造(尤其是织金锦的制作)的重视和推动,扮演了相当积极的角色,强制迁移大批工匠使得 中土传统与域外的织造,在技术与纹样 上的交流与融起了很大的作用。蒙元宫廷织造手工业近来有颇多的研究成果,详见 Tho masAllsen, Com modities and Ex change under the Mongols (Cambridge, Cambridge UniversityPress, 1997); When Silk was Gold: Central Asian and Chinese Textiles (New York, The Metropolitan Museum of Art, 1998), by James C.Y. Watt, Anne E. Ward well, with an essay byMorris Rossabi;张湘雯,〈蒙元时期金线织物初探 — 兼论元、明织金锦的若干问题〉,《故宫学术季刊》20: 1 (2002),页 115-143。

13 例如前面提到的陈文平文(陈文平,同注 2 引文,页 15-24)。

14 孔齐着,庄敬、顾新校注,《至正直记》(上海,古籍出版社,1987),页 80。

15 同上书,页 156。

16 引文是以《格古要论》夷门广牍本为主,括号内的异字为对照王佐增补的《新增格古要论》而来。见《格古要论》,卷下,页 3b;《新增格古要论》卷七,页 15a-b。曹昭,《格古要论》,序洪武 二十 一年(1388),夷门广牍本(周履靖辑,嘉靖十六年(1537)刊行),三卷,收于《元明善本丛书十种》(上海,涵芬楼,1940)。曹昭著,王佐增补,《新增格古要论》,成书于天 顺三 年(1459),牛津大学波德连图书馆(Bodleian Library)所藏的徐氏善德堂成化七年(1471)续刊本。

17 陈文平在其〈卵白釉瓷年代考〉 一文 中,探讨枢府型卵白釉瓷的烧造时代,并配合文献,建议它们就是孔齐和曹昭所记之「御土窑」作品(陈文平,同注 2 引文,页 23)。金 阳也指出「御土窑」以白磁为主要制品的特点(金 阳,〈元代景德镇「御土窑」小考-その「官窑」としての性格について-〉,《出光美术馆研究纪要》,no.5 (1999),页 149-159。另外,攻下南宋前的蒙元宫廷也曾向安南要求进贡白瓷盏,可能对白瓷有特殊的喜好。《元17史》,卷二百零九,安南传:「(世祖中统)三 年九月,西锦三,金熟锦六赐之,复降诏曰:“ 卿既委质为臣,其自 中统 四年为始,每三 年一 贡,可选儒士,㊩人及通阴阳卜筮,诸色 人匠,各三 人。及苏合油、光香、金、银、朱砂、沈香、檀香、犀角、玳瑁、珍珠、象牙、棉、白磁盏等物同至。”」(《元史》,页 4635)。

18 带「枢府」名款的宫廷用瓷是否可能为隶属于枢密院管理的军户所掌烧,向来仅止于猜测,然根据《元史》卷二十八英宗本纪二后附校勘记中的记载,「宣政院则掌释教僧徒及吐蕃之境而隶治之,吐蕃有事,则分院往镇,如大征伐则会枢府议」(《元史》,卷二十八,本纪二 八,页 635),似乎可肯定掌管军事的枢密院简称「枢府」,因此「枢府」二 字指枢密院的可能性相当高。而且除了 一般的民户之外,枢密院下 属的 一些军户也从事瓷器烧造的工作,史料记载均州民户瓷窑课程依例出纳,军户烧瓷亦应依旧例二八抽分。《大元圣政国朝典章》,卷二十二,洞冶,「至元五年七月初五制国用使司来申,均州管 下各窑户合纳课程,除民户磁窑课程依例出纳外,军户韩玉、冯海倚赖军户形势告刘元帅,文字栏当止令将烧到窑货 三十分取 一,乞施行,制府照得,先钦奉 圣旨,节文,磁窑、石灰、矾、锡榷课斟酌定立课程,钦此。兼磁窑旧例二 八抽分,办课难同 三十分取一,除已移咨枢密院行 下合属将合纳课程照依旧例办课外,仰照验钦依施行。」(《大元圣政国朝典章》,卷二十 二,页 90a )。日方学者则认为,这些器皿与主掌军事的枢密院之关系令人质疑,「枢府」之意解释为禁秘之府,而这些瓷器可能为专门供应天子御用器用的「宣徽院」所订制的御用品( 见金 阳,〈景德镇湖田窑烧造の“ 枢府手” 碗に见る元代 “官搭民烧” の傍证〉,《出光美术馆纪要》,no.6 (2000),页 149 及注 10 有关爱宕松㊚此意见之提出。)。

19 孙瀛洲提到他曾在北京见过 三件带有「太禧」款之枢府白瓷盘,一 件藏于北京故宫博物院,一件传在北京大学,另一件则下落不明(孙瀛洲,〈元卵白釉印花云龙八宝盘〉,《文物》,1963-1,页 25-26)。最近则发现这第三件盘藏在英国的维多利亚与艾伯特博物馆(Victoriaand Albert Museu m),图见《中国陶瓷全集》,第十一卷,元,下册(上海,上海人民美术出版社,2000);又据学者指出,北京颐和园藏有第四件「太禧」款之枢府白瓷盘 (刘新园,〈元文宗—图帖睦尔时代之官窑瓷器考〉,《文物》,2001-11,页 46-65)。另有一件带有「东卫」款之枢府白瓷盘藏于广东省博物馆( 宋良璧〈两件元代卵白釉印花盘〉,《文物》,1987-3,页 96)。

20《元史》,卷七五,祭祀四 :「泰定二年,亦作显宗影堂于大天源延圣寺,天历元年(1328)废。旧有崇福、殊祥二 院,奉影堂祀事,改为太禧院。二 年,又改为太禧宗禋院(1329),秩二 品」(《元史》,页 1876)。又卷八二 ,太禧院条:「天 历元年(1328),罢会福、殊祥 二院而立之,秩正二 品。其所辖诸司,则从其擢用」( 《元史》,页 2040)。太禧宗禋院最后在至元十六年(1340)被废(参见《元史》页 859、2207、2330)。因此带有「太禧」铭的枢府瓷应该是 1328-1340 之间的作品。

21 宋良璧推测「东卫」可能是元廷中 的军事机构之一(宋良璧〈两件元代卵白釉印花盘〉,文物,1987-3,页 96)。叶佩兰引用《元史》百官志中一段相关记载,在岭北行枢密院,隆镇卫亲军都指挥使司条 下提到:「延佑 二年,又以哈儿鲁军千户所并隶东卫」(《元史》,百官志 二,卷八十六,页 2162;叶佩兰,《元代瓷器》( 北京,九洲图书出版社,1998),页127)。笔者查在元代的官制中,有随侍皇太子的东宫侍卫军,隶詹事院,也可能与此「东卫」款有关(《中国历代官制大辞典》(北京,北京出版社,1994),页 211;另见《元史》,卷十,本纪十,页 214;卷八十六,百官志二,页 2162)。

22 戴维德基金会藏的「天 顺年制」铭白瓷盘有时也被视为为元官府烧制的作品( 例如叶佩兰,同注 21 引文,页 127-128)。刘新园考察当时的政治形势,推翻了此盘为元代天顺年制的说法,认为此纪年不可靠( 刘新园,〈元文宗— 图帖睦尔时代之官窑瓷器考〉,《文物》,2001-11,页 53-54)。

23 金尺阳,同注 18 引文,页 155。

24 枢府型作品在元代国内的墓葬和窖藏 中时有出现,其中 包括有「枢府」款的作品,例如安徽歙县窖藏出土的枢府型瓷器中 就可见(〈歙县出土两批窖藏元瓷精品〉,《文物》,1988-5,页 85-88)。国外出土「枢府」款瓷器的例子可见 Abu Ridho, Wayono M., “The Cera mics Foundin Turban, East Java”,《贸易陶磁研究》, no.3(1983), p.81, pl.1-6.

25 见王宗沐辑、陆万垓增补,《江西省大志》,收于《中国方志丛书》(台北,新文丰出版社,1989),第 779 卷,页 815。有学者即据此段引文推测浮梁磁局至此时已不存,见注10。

26 见《浮梁县志》,清王临元纂修,陈堉增修,据清康熙十二年(1673)刻增修本影印,收入《稀见中 国地 方志汇刊》(北京,中 国书店,1992),第 26 册,页 29。此处作者名书为「涂济亨」;查页 6 和页 105 处记知州名为「屠济亨」。

27 刘新园,〈元代窑事小考(一)(二) 〉《陶说》,351 号(1982),页 22-28;352 号(1982),页36-42。证之 上述《江西省大志》中 所提到的「元泰定,本路总管监陶」,这样的推测极有可能。李民举引《还山遗稿》卷尾所附段廷珪《题东游集后》序文的署款: 「时至治壬戌五月既望,通议大夫饶州路总管兼管内劝农事麟台清泉段庭珪」(李民举,〈浮梁磁局与御土窑器〉,《南方文物》,1994-3,页 48),表示段庭(廷)珪在至治壬戌(1322)时已任饶州路总管。《还山遗稿》为元杨奂撰,明宋廷佐辑,此处所引文见《文渊阁四库全书》(台北,台湾商务印书馆,1983-86),1198 册,页 269。

28 刘新园〈元青花特异纹饰和将作院所属浮梁磁局与画局〉,《景德镇陶瓷学院院报》,第 3卷,第 1 期(1982),页 17,引《至顺镇江志》(扬州,江苏古籍出版社,1990),卷十九 人材、仕进、土着条,页 768。《至顺镇江志》元代版本已遗佚,此为杨积庆、贾秀英、蒋文野和宣远毅的现代点校本,以清代阮元所辑本为依据。

29 梁淼泰引《嵩峡齐氏宗谱》(景德镇市图书馆藏) 中记载景德镇窑丞押运贡瓷 上京(梁淼泰,《明清景德镇城市经济研究》( 南昌,江西 人民出版社,1991),页 5);《宋会要辑稿》,卷一四 六中 提到:「 器库在建隆坊,掌受明、越、饶州、定州、青州白 器及漆器以给用,以京朝官 三班内侍 二人监库」( 见《宋会要辑本》( 台北,世界书局,1964),页 5717)。另刘新园所介绍的一 稀见史料,明 天顺年刻本《河南强氏族谱》,记载强子魁(1228 年进士)仕饶州通判,因为监陶而到景德镇( 刘新园,〈宋元时代的景德镇税课收入及其相关制度的考察:蒋祈陶说着于南宋新证〉,《景德镇方志》,1991-3,页 9-10)。查通判在南宋时,平时为州、府副长官、战时管钱粮征集。

30 见李放,〈张昂监陶小考〉,《文物》,2001-11,页 43-45, 84。

31 刘新园,〈宋元时代的景德镇税课收入及其相关制度的考察: 蒋祈陶说着于南宋新证〉,《景德镇方志》,1991-3,页 11-13。

32 有关珠山出土元代瓷器详情,见刘新园〈景德镇瓷窑遗址的调查与 中国陶瓷史上的几个相关问题〉,《景德镇出土陶瓷》(香港,香港大学冯平山博物馆,1992),页 15;〈景德镇の早期墓葬发见の磁器と珠山出土の元明官窑遗物〉,《皇帝の磁器 –新 见の景德镇官窑》(大阪,大阪市立东洋陶磁美术馆,1995),页 9-11;〈元文宗—图帖睦尔时代之官窑瓷器考〉,《文物》,2001-11,页 55-56。

33 见刘新园,〈景德镇瓷窑遗址的调查与中国陶瓷史上的几个相关问题〉,《景德镇出土陶瓷》(香港,香港大学冯平山博物馆,1992),页 26。

34《大元圣政国朝典章》,卷五十八,工部 一,杂造,「至元八年四月二十御史台承奉尚书省付钦奉圣旨节该,今后诸人但系磁器上并不得用描金生活,教省里遍行榜文禁断者,钦此。」(《大元圣政国朝典章》,卷五十八,页 13a)。《大元通制条格》曾提到元政府下令双角五爪龙和飞凤纹是皇室的标记,只限皇室成员使用(见《大元通制条格》(此处所引为影印明代乌丝栏本)(台北,学海出版社,1984),页 340)。据矢部良明的研究指出,双角五爪龙真正成为皇室的标记是从宋代就开始,在往后的朝代被继承。(矢部良明,〈宋元の龙文样と元瓷〉,Museum ,242 号(1971),页 4-26。)虽然不排除「磁器 上并不得用描金」和禁用双角五爪龙和飞凤纹的命令可能未被严格遵守,但如此一 批特殊的堆积物在「浮梁磁局」的所在地 景德镇发现,让人不得不认为此批瓷器可能特为宫廷所烧制。此外,在前面提到的「太禧」铭枢府型瓷盘上也模印有双角五爪龙,例见图 2。

35 金尺阳在其一 连串有关元代「官窑」的著作中 指出,可能为元代「官窑」的实物主要有两大类:第一 类包括枢府型瓷、青花和其它彩瓷中 带有五爪龙文和以金彩装饰的瓷器;第 二类是带有「枢府」铭的白瓷。(见金尺阳,同注 17、18 引文,以及〈元末明初の景德镇「官窑」成立 件についての试考〉,《出光美术馆研究纪要》,no.4 (1998),页 53-65)但他同时主张,元廷对「官窑」的管理并不严格,行类似明代之「官搭民烧」制度,亦即元廷向景德镇湖田窑订制瓷器,命其烧造例如上述之高质量瓷器以供宫廷使用(金 阳,同注 18引文,页 147-161)。另 一方面,虽然元廷向湖田窑订制特定宫廷用器的可能性不是不存在,但笔者认为以明清时期的「官搭民烧」制度,来指称元代遣官督陶以贡的情况,还有值得商榷的地方,毕竟在内涵上及规模上,两者之间都有相当的区别。

36 参见李知宴,〈故宫元代皇宫地下出土陶瓷资料初探〉,《中国历史博物馆馆刊》,第 8 号(1986),页 78;〈元大都的勘查和发掘〉,《考古》,1972-1,页 19-28;〈北京后英房元代居住遗址〉,《考古》,1972-6,页 2-11;张宁,〈记元大都出土文物〉,《考古》,1972-6,页 25-31、58;〈北京良乡发现的 一处元代窖藏〉,《考古》,1972-6,页 32-34;〈北京西胡同和后桃园的元代居住遗迹〉,《考古》,1973-5,页 279-285 以及《首都博物馆藏瓷选》(北京,文物出版社,1991)。

37 李知宴,同注 36 引文,页 78。

38〈北京后英房元代居住遗址〉,《考古》,1972-6,页 2-11。

39〈北京西条胡同和后桃园的元代居住遗迹〉,《考古》,1973-5,页 279-285。

40〈元大都的勘查和发掘〉,《考古》,1972-1,页 19-28。

41〈元上都调查报告〉,《文物》,1977-5,页 68。

42黄秀纯等,〈北京地区发现的元代墓葬〉,《北京文物与考古》2 (1991),页 219-248。谢明良,〈记元代汪世显家族墓出土文物〉,《蒙元文化与艺术学术研讨会》(2001)发表论文。

43见〈北京元耶律铸夫妇合葬墓〉,《1998 中国重要考古发现》( 北京,文物出版社,1998) ,页 111-115。据所出墓志记载,耶律铸与其妻奇渥温氏合葬于至元二十二年(1285)。

44图见上注,页 112。

45〈元铁可父子墓和张弘纲墓〉,《考古学报》,1986 年 1 期,页 95-113。据墓志得知,铁可卒于皇庆 二年(1313),与妻冉氏和张氏合葬;另《元史》有传(见《元史》,卷一百二十五,列传十二 ,页 3074,铁哥传),据考证铁可为出生于今山西大同市之祖籍巴基斯坦东部克什米尔的色目 人(侯堮,〈元「铁可墓志」考释〉,《北京文物与考古》2 (1991),页 249-255)。所发现的铁可父斡脱赤墓为衣冠冢,据考证约建于贞元元年(1295 年)之后不久(黄秀纯、喻震,〈北京出土的元铁可墓志铭〉,原载《首都博物馆文集》( 北京,燕山出版社,1990),此处转引自《北京考古集成》(北京,北京出版社,2000) 6,页 420-422。)。有学者认为斡脱赤墓中文物应为官府所赏赐,其中景德镇所造的青白瓷( 包括多穆壶、串珠纹玉壶春瓶、串珠纹莲瓣盘、匜和 三件印花碗),可能为浮梁磁局所督造的官样瓷器(蔡玫芬,同注3 引文,页 223)。

46见〈元铁可父子墓和张弘纲墓〉,《考古学报》,1986 年 1 期,页 95-113。据墓志,张弘纲为元初辅助忽必列的重臣,卒于大德五年(1301),与夫人左氏和继室杨氏合葬于大德九年(1305)。另枢府型瓷香炉之图可见该报告图版拾贰之 2。

47〈河北磁县南开河村元代木船发掘简报〉,《考古》,1978-6,页 388-399,363。这些木船的确切年代不详,其 中 四号船船尾有「彰德分省粮船」铭文,由于彰德分省出现在至正十二年(1352),报告者因此将至正十 二年视为所有发现六艘船的年代上限,这样的推测值得商榷。因为六艘船并不一 定在同 一时间沉没,且其中几艘船有迭压关系,因此以其中一船的可能年代推及其它船只的年代,说服力不够。(感谢谢明良教授提点)

48 同上注,页 398。

49 而一号船当中最大宗的磁州窑系瓷器与渤海岸发现的绥中三道岗元代沈船中的磁州窑系作品年代相当、质量亦相类。(《绥 中三 道岗元代沈船》(北京,科学出版社,2001))据学者推测,绥中 三道岗元代沈船的货物应该是在运往东北、辽东 一带途中 沉没的(见前引书,页 138)。

50 杭州窖藏中出土了孔雀蓝釉梅瓶一对,其中一件梅瓶肩上有釉下「内府」款(见〈杭州发现的元代瓷器窖藏〉,《文物》,1989-11,页 22-27,21)。刘新园认为杭州窖藏出土孔雀蓝釉梅瓶为景德镇的制品,与珠山出土的破片雷同,皆挂有化妆土( 刘新园,〈元文宗—图帖睦尔时代之官窑瓷器考〉,《文物》,2001-11,页 58-59)。笔者在另 一文中,认为此梅瓶为磁州窑系的作品,有待将来亲自观察实物后再作判断(见拙稿,〈元代景德镇青花瓷在国内市场的角色和性质〉,《美术史研究集刊》,第八期(2000),页 141)。

51 后英房遗址见〈北京后英房元代居住遗址〉,《考古》,1972-6,页 9,图 7&8。其它出土例见〈内蒙发现的元代遗存简况〉,《文物参考资料》,1957-4,页 35;〈北京良乡发现的 一处元代窖藏〉,1972-6,页 33;〈北京市发现一批古遗址和窖藏文物〉,《考古》,1989-2,页 181;〈河北赤城县出土元代内府白釉梅瓶〉,《文物》,1994-8,页 80。北京故宫博物院和日本东京国立博物馆也藏有「内府」铭的磁州窑系梅瓶,图见叶佩兰,同注 21 文,图 270;《东京国立博物馆图版目录: 中国陶磁篇 II》( 东京,东京国立博物馆,1990),图 33。在观台窑址中也曾发现黑釉梅瓶带露胎「内府」刻款的例子(《文物》,1959-6,页 60,图 11)。

52 见李知宴,同注 36 引文,页 77。

53 此件漆盘出土于北京地 区的 一处窖藏,盘底刻有「内府官物」的字样,还有工匠的名字及制作日期(〈元代「内府官物」漆盘〉,《文物》,1985-4,页 96)。根据 Cha rles Hucker 的研究指出,元代的「内府」,明确来说是指隶属于宣徽院的太府监。但他进一 步说明,「内府」有时是指一 个政府机构,但更多的时候是非正式的称谓,通称统治者直接控制的各式库房,存放属于皇室的各式宝藏及财物(Charles Hucker, A Dictionary of Official Titles inImperial China (Stanford, Stanford University Press, 1985), p.345)。此外,元代宫廷养生食疗之著作《饮膳正要》也曾提及:「内府常进之茶,味色两绝」(《饮膳正要》,卷二,页 11b)。这里也支持 Hucker 的说法,「内府」 一词常非正式 地用来指称皇家库房。《饮膳正要》为元廷 中的蒙古御㊩忽思慧所撰,共三 卷,于 天 历三 年(1330)进呈。目前所见之元刻本为残本,较完整的最早版本为景泰年间(1450-1456)的刻本,见《中 国古代版画丛刊二 编》( 上海,上海古籍出版社,1994)。另外在元大都的勘察报告中,也曾提到雍和宫后的居住遗址中 发现一带有数十字铭文的漆器,铭文上方横写「内府公物」,这类器物应同属宫廷用器(见〈元大都的勘查和发掘〉,《考古》,1972-1,页 23)。

54 见〈甘肃漳县元代汪世显家族墓葬:简报之二〉,《文物》,1982-2,页 13-21;另 一件「细酒」铭梅瓶,见〈西安北郊红庙坡元墓出土遗品文物〉,《文博》,1986-3,页 92-94。

55 见《元史》,卷八十七,页 2201。

56 见《元史》,卷八十七,页 2201。根据一些其它零星的记载,元宫廷中曾大量使用陶瓶来储藏宣徽院所造之酒,以供应皇室与高级官员的需求。例如《元史》,卷 一四○,别儿怯不花传:「宣徽所造酒,横索者众,岁费陶瓶甚多,别儿怯不花奏制银瓶以储(1338 年),而索者遂止。」(《元史》,卷 一四 ○,页 3366)。另外《大元通制条格》,卷二十七,诈称赐酒,皇庆二 年(1313)二月 二十七日,中 书省奏: 「差将各处去的使臣,并回去使臣每,外路官人每根底,他自己索的葡萄酒并酒将去呵,却谎说是上位赐将去的,么道,说的人多有,听得来也有。咱每与将去的也者,似这般谎将葡萄酒并酒去的,好生的计较者。」(《大元通制条格》,卷二 十七,页 280)。这些例子都说明,宫廷中需要大量陶瓷储酒瓶来供应皇室、贵族和高级官员们的需求,而上述「内府」、「细酒」铭之类的梅瓶,可能就是用来装盛宣徽院所产美酒的储酒瓶。

57 见《饮膳正要》,卷二,页 1b、5a、9a、13a-b、14a。

58 可能是南宋修内司官窑所在的杭州老虎洞窑址元代晚期地 层,出土带有八思巴文的窑具,出土品中 一些类似哥窑的作品,被认为与元大都遗址出土的作品雷同,对于将来解决哥窑产地 的问题,有重大的意义(见秦大树,〈杭州老虎洞窑址考古发现专家论证会纪要〉,《文物》,2001-8,页 95-96)。另一方面来说,也显示此窑址在元代可能也烧制供给宫廷使用的瓷器,此次发掘出土的一破片,在满釉器底上以褐彩书有「官窑」铭,也值得研究元代「官窑」学者的注意(《中 国文物报》,2001 年 6 月 13 日,第 一版)。除了供给宫廷使用外,地方官府也曾向龙泉窑订烧官府用瓷,例如新安沈船中 发现的两件龙泉窑青瓷盘,就刻有「使司帅府公用」字样( 见郑良谟,〈新安发见陶磁器の种类と诸问题〉,《东洋陶磁》,vol.10, 11 (1980, 81-84),页 19)。

59 周丽丽,〈瓷器八吉祥纹新探〉,《上海博物馆集刊》4 (1987),页 316 及图 18-21。

60 同上注。

61《元史》卷七二,祭祀一「三 曰笾豆登俎。昊天 上帝、皇 地祇及配帝,笾豆皆十 二,登三 ,簋 二,簠二 ,俎八,皆有匕箸,玉币篚二,匏爵一,有坫,沙地一,青瓷牲盘一。」(页 1798) 「五曰牲齐庶器,….. 毛血盛以豆,或青瓷盘。」(页 1799)

62 蔡玫芬,注 3 引文,页 226。

63 见 Thomas Allsen, Com modities and Exchange under the Mongols (Cambridge, CambridgeUniversity Press, 1997), p.27.

64 见 Thomas Allsen,同上注, p.28. Cf. Grigor of Akanc, “N ation of Archers” trans by Robert P.Blake and R. N. Frye, Harvard Journal of Asian Studies 12 (1949), p.333.

65 见 Henry Serruys, “Mongol Altan ‘Gold’ = ‘Imperial’,” Monumenta Serica 21 (1962),pp.355-378; Tho mas Allsen, 同上, p.65 and 69; 阿尔丁夫,〈蒙古史中「黄金家族」 一词的来源与意义〉,《民族研究》,1996-3,页 63-69。

66 见 C. Da wson, The Mongol Mission: Narratives and Letters of the Franciscan Missionaries inMongolia and China in the Thirteen and Fourteenth centuries (London; Ne w York, Sheed andWard, 1955), p.176.

67 见余大钧、周建奇译,( 波斯)拉施特主编,《史集》(北京,商务印书馆,1955),卷二,页 69。

68 见《饮膳正要》,卷一,页 3b。

69 韩儒林,〈元代漠北酒局和大都酒海〉,《韩儒林文集》( 南京,江苏古籍出版社,1985),页 139-143。

70 有官皇家豪华宴会「诈马宴」的研究可参见韩儒林,〈元代诈马宴新探〉,《穹庐集》(上海,上海人民出版社,1982),页 247-254。

71《元史》,卷七五,祭祀四,神御殿: 「…………….,其祭器,则黄金缾斝盘盂之属以十数,黄金涂银香合 楪之属以百数,银壶釜杯匜之属称是。玉器、水晶、玛瑙之器为数不同,有玻王黎瓶、琥珀勺。…….」(页 1875)

72参见注 61 及以下相关记载:《元史》,卷七 二,祭祀 一,六曰匏爵。郊特牲曰:「郊之祭也,器用陶匏,以象 天地 之性也。”注谓:“陶瓦器,匏用酌献酒。」(页 1787) 卷七五,祭祀四「其牲齐器皿之数,……..凡铜之器六百八十有一,宣和爵坫一,….。竹木之器三百八十有四,笾二百四十有八,…..。陶器三,瓶二,香炉一。」(页 1893)

73《元史》,卷八十,舆服三,页 2006。

74《元史》,卷七十七,祭祀六,页 1925-26。

75 见 Boyle 对十 三世纪蒙古统治者的葬俗研究所举的例子。 John Andrew Boyle, “TheThirteenth-Century Mongols’ Conception of the Afterlife: the evidence of Their funeraryPractices”, Mongol Studies, vol.1 (1974), pp.7-8. 关于蒙古葬俗的介绍还可参见史卫民,《元代社会生活史》(北京,中国社会科学出版社,1996),页 277-288。

76《大元圣政国朝典章》,卷二十九,页 3a。

77《大元圣政国朝典章》,卷二十九,页 3b。

78《元史》,页 3956,附录八。75 76 77 78

79 有关 中国南方窖藏出土元青花瓷的讨论,可见拙稿,〈元代景德镇青花瓷在国内市场的角色和性质〉,《美术史研究集刊》,第八期(2000),页 138-140。另外参见余佩瑾对内蒙古出土元青花瓷器的分析(余佩瑾,〈内蒙古出土的元青花瓷器及其相关的问题〉,国立故宫博物院 2001 年《蒙原文化与艺术学术研讨会》论文)。

80 如果将明代的情况与之比较的话,我们会发现,瓷器烧造在明代的「 上供采造」中,占有一定的地 位(《明史》,志五十八,卷八十二,页 1989)。臣下 屡次 上书政府,罢织造与烧瓷,可见这两方面的花费占政府财政支出的主要部分( 例如《明史》列传第一百六,卷二百十八:「万历初,(沈节甫)屡迁至南京刑部右侍郎。召为工部左侍郎,摄部事。御史高举言节甫素负难进之节,不宜一 岁三 迁。吏部以节甫有物望,绌其议。节甫连上疏请省浮费,核虚冒,止兴作,减江、浙织造,停江西瓷器」(《明史》,页 5766);又如列传第 一百六,卷 二百十八,王锡爵:「锡爵在阁时,尝请罢江南织造,停江西陶器,减云南贡金,出内帑振河南饥。帝皆无忤」(《明史》,页 5754)。

81 一些学者在主张元代「官窑」的基础 上,将元青花瓷的外销与元代实施「官本船」制度加以联系,认为青花瓷器的烧造,与朝廷和皇室想要直接牟取海外利润有关,即所谓的「官营贸易」。陈阶晋提出元代特有的「官本船」政策是官府主导青花瓷外销的具体表现,「官窑」青花瓷在国外大量出现,是因为元政府直接介入海外贸易,将「官窑」生产的青花瓷器直接销售到 中东国家或作为外交的赏赉品,也是很合理的事(见陈阶晋,〈元代至正型青花瓷器之研究〉上,《艺术学》,第十五期(1996),页 110-113 和第十六期(1996)页 7-57)。不过实际 上,元代的「官本船」政策反复不定,真正施行的时期很短暂,在青花瓷可能开始生产的 1320 年代,「官本船」政策早已被扬弃( 喻常森,《元代海外贸易》(西安,西北大学出版社,1994),页 90-98 和 106-116)。又「官本船」与青花瓷的外销很难看到直接的关系,政府给本让商人出海博易,回国后政府得七,商 人得 三,官府对博易的内容,有一些消极的禁令,但看不出有强烈的主导,况且即使政府可以干涉博易内容,目前也没有可靠的资料可指涉政府在青花瓷的生产与外销中一定扮演什么重要的角色。

![[临渊阁]天地一家春](https://www.antiquekeeper.ca/wp-content/uploads/2023/04/BW-Erping-1a-17-6-1.jpg)